Кавказ… Сколько людей только наслышано о его красотах! И все же тот, кто не бывал там лично, не сможет передать словами, насколько он совершенен. Изумительные пейзажи, чистейшие горные реки, полные изобилия зеленые долины и звездное небо над головой.

И этот удивительный мир не мог бы сохраниться таким до сегодняшних дней, если бы не люди, заботящиеся о нем. Те, кому небезразлично состояние их родного дома.

Традиции аварской свадьбы

Аварцы – народ, который славится не только доблестью и честью, но и своим отношением к традициям и обычаям предков. С давних пор до настоящего времени их почитают и стараются следовать им во всем. Особенно это касается свадеб и семейного уклада. Издавна повелось, что невесту аварскому парню выбирают только родители.

Браки заключались исключительно по предварительному сговору старших и оставались прочными до конца жизни супругов. Аварская свадьба – результат договоренности родственников и беспрекословное подчинение родительской воле. Аварцы – немногочисленный народ, и для сохранения его было принято женить парней только на аварках, выбирая невест после тщательного ознакомления с их семьями.

Как проходит сватовство и помолвка

В прежние времена случалось так, что жених и невеста впервые встречались только на собственной свадьбе, хотя с самого детства знали, что супруг или супруга давно выбраны родителями.

Приданое для невесты тоже собиралось с момента ее появления на свет, ведь главное предназначение женщины – стать покорной женой, хорошей хозяйкой, заботливой матерью.

Сегодня парень сам выбирает себе невесту, но принять решение и жениться без согласия отца у него вряд ли получится. Если отец и мать согласны с выбором сына, они наводят справки о положении членов семьи девушки в обществе, их материальном благополучии и уровне воспитания. Одобрив кандидатуру невесты, придирчиво подбирают тех, кто станет сватами.

Для начала парень отправляется в гости и в качестве намека на то, что девушка ему нравится, оставляет в доме ее родителей какую-то вещь, принадлежащую ему.

Если девушка дает согласие, то в дом ее отца отправляются сваты, в роли которых выступают мать и сестра жениха. Они могут вести так называемые предварительные переговоры, но окончательное решение примет отец юноши. В тот день, когда на пороге жилища родителей девушки появлялись мужчины, представляющие семью парня, проводился обряд «выбора жениха».

Чаще всего брат юноши с дядей, друзьями и старшими мужчинами приносили подарки в дом будущей невесты.

Сватовство у аварцев больше похоже на небольшую свадьбу. Оно проходит за столом, уставленным разнообразными блюдами, но перед началом беседы в дом родителей невесты, как того требуют старинные обряды, приходят музыканты. Это трое парней, которым дарят три шапки, три пары носков и три платка.

Потом на пороге появляются мужчины из рода жениха и преподносят свои дары. В первую очередь они предлагают угощение и сладкое вино. Как того требует свадебный обычай, в качестве угощения приносят курицу и сладости.

Сваты красочно описывают достоинства юноши, расхваливают его характер, перечисляют такие качества, как смелость, сила, ответственность. Они стараются убедить родителей невесты в том, что жених способен содержать семью, заботиться о жене и детях. Ошибиться с выбором жениха нельзя, так как разводов у аварцев не бывает.

Если договоренность достигнута и назначен день бракосочетания, жених дарит невесте ювелирные украшения, деньги и надевает на палец кольцо из золота или серебра. С этого момента судьба девушки практически решена.

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД В СЕЛАХ ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА»

ТЕМА: СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД В СЕЛАХ

ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА»

Махачкала-2019

Аннотация

Старые обычаи, пословицы, поговорки, богатейший народный фольклор таят в себе высоконравственные человеческие наставления – быть честным, добрым, трудолюбивым, милосердным, чтить старших. Любить свой дом, край и, значить свою Родину. Я, ученица 8 класса, надеюсь, что, прочитав статью, люди будут бережно относиться к традициям, обычаям и другим наследиям народов Дагестана. Она адресована не только учащимся, но и широкому читательскому кругу, интересующемуся историей своего края.

Уважая свои национальные традиции. Мы учимся чтить и чужие, что важно в нашем многонациональном Дагестане.

В политических, социально-экономических отношениях наших народов, в их материальной и духовной культуре, образе жизни произошли глубокие изменения. Кардинальные преобразования наблюдаются и в семейной жизни, быту. Изученье семьи, одно из важнейших подсистем общества, имеет большое как теоретическое, так и практическое значение.1 Известно, что брак и свадебная обрядность устойчивее других элементов народного быта сохраняют исторические сложившиеся особенности этнической культуры. Сложившаяся в глубокой древности как комплекс действий и ритуалов свадебная обрядность развивалась на протяжении многих столетий, теряя частично некоторые старые свои элементы, обогащаясь новыми. Исследуя свадебные обряды народов Дагестана, мы решили подробно проанализировать процессы формирования семейных традиций даргинцев,в частности на примерах сел Дахадаевского, Сергокалинского, Левашинского, Акушинского, Кайтагского и некоторых кадарских, лезгинских сел районов Дагестана.

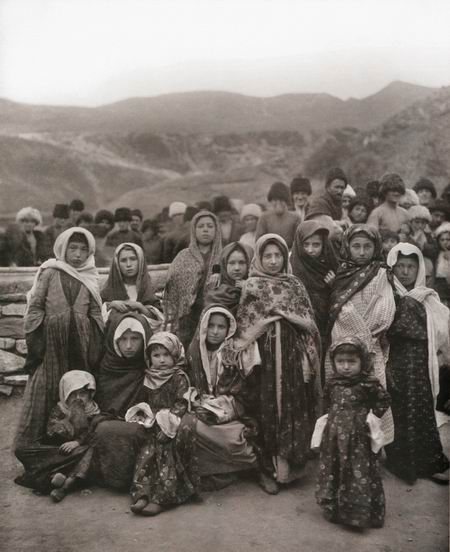

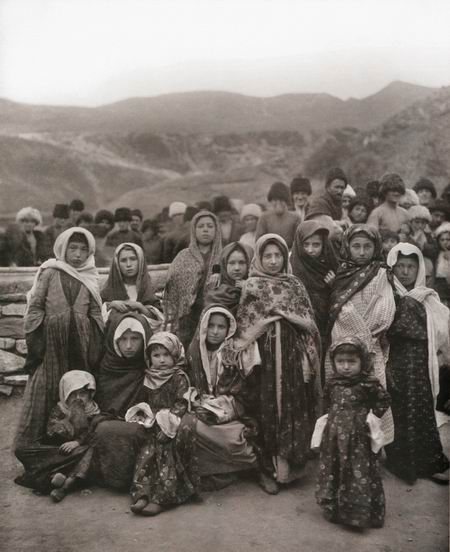

В конце XIX — начале XX в. господствующей формой семьи у жителей этих районов, было малая патриархальная семья, хотя частично сохранялись и более архаические формы – большие неразделенные семьи или сохранившиеся семейные общины. Господствовали патриархальные порядки: адат требовал полного повиновения женщин – мужчинам, младших – старшим. Многие черты брачно-семейных отношений прошлого этих се были присущи большинству дагестанских, да и кавказских народов.

Заключение брака, личные имущественные отношения супругов, развод, порядок раздела наследственного имущества, как у всех мусульман, строго определялись нормами шариата. Эти обряды во всем ущемляли женщин. Жена фактически не имела права на развод. Последний считался привилегией мужчины, который мог в любое время оставить жену, жениться на другой или иметь одновременно несколько жен. Раньше прерогатива заключение брака главным образом принадлежала родителям. Особенно это касалось дочерей.

Патриархальные порядки поддерживались соответствующим этикетом, не позволявшим горцам называть свою жену по имени или ласковым именем. Полное повиновение женщин мужчинам не могло не отразиться и на формах заключения брака, на свадебных обычаях и обрядах.2 До XX столетия охранялся эндогамный брак (внутри племени, рода). Такая традиция сложилась в Дагестане с раннего средневековья.

Правило строго соблюдалось в сс. Уркарах, Куппа, Цудахар, Кища, Харбук, Кубачи, Акуша, Ботлих, Анди, Согратль, Урахи и т.д. В начале XX в. эндогамные браки начали все чаще нарушаться: девушек стали выдавать в другие тухумы, в другие села, даже в другие районы. Чаще это были браки сословные, политические или браки детей двух близких приятелей, кунаков. Мотивом таких браков были поиски поддержки и покровительства. В ряде случаев к ним прибегали при отсутствии женихов или невест, равных по сословному или социальному положению.

У народов Дагестана бытовали, хотя и редко, левират и сорорат, т.е. женитьба на вдове брата или сестре умершей жены3. Эти обычаи являлись пережитком ранних форм брака и имели также экономические основания для своей сохранности и бытования вплоть до начала нашего столетия. Однако, как утверждают старожилы села Уркарах Шамхалова П., Рабаданова П., при левиратном браке чаще руководствовались родственными чувствами и здравым смыслом: не осиротить детей брата (если касалось мужчин), не потерять своих детей (если касалось женщины). По их словам, бывали случаи, когда родственники покойного мужа даже не показывали матери детей, если она выходила замуж на сторону, а ее новый муж и его родственники запрещали ей видеться с детьми от первого брака.

У уркарахцев, чищилинцев, кищинцев, бускринцев, сюргинцев, кайтагцев, акушинцев были распространенны и так называемые «обменные браки», когда семья брала девушку из другой семьи и, в свою очередь, отдавала свою дочь за своего брата вошедший в семью девушки4. К такой форме брака прибегали, вероятно, чтобы крепче связать узы родства, не платить калым, т. е по экономическим соображениям. Кроме того, каждая сторона надеялась, что в этом случае условия в семьях их мужей будут лучше.

Как и других народов Кавказа, у даргинцев существовали такие древнейшие формы приобретения невесты, как похищение, увод. Только в одном 1861 г. Даргинский окружной суд рассмотрел 94 дела, связанные с похищением женщин. Основной причиной похищения девушек была невозможность преодоления сословных барьеров. Не согласие родителей на брак или самой девушки выйти замуж. Стремление к упрощению свадебных расходов. В начале XX века к похищению невесты без ее согласия прибегали реже. Как правило, похищение совершалось с согласия девушки, затем следовало примирение с ее родителями, поставленными перед свершившимся фактом. У даргинцев Сюргинского района обряд примирения «бях| чибаакъни» (лицо показать) проводился следующим образом. Старейшины аула, совершив предварительно маслагат, выводили тухумы примиряющихся сторон на площадь. Встав на середину площади, одно или несколько уважаемых лиц населения советовали им прекратить вражду.

Девушек выдавали замуж в очень раннем возрасте: 15-16 лет. Известны случаи и более ранних браков (Уркарах, Трисанчи, Цураи, Кунки, Баршамай, Карбачи-махи, Цугни, Урахи, Цудахар, Хунзах, Анди). Брачный возраст женщин из высших сословий был выше, чем женщин из низших сословий. У мужчин – наоборот. Часто это зависело от условий жизни, быта, экономического положения семьи. У крестьян бытовало мнение, что в брак следует вступать тогда, когда уверен, что сможешь содержать семью.

Встречались браки, в которых разница между брачующимися бывала весьма велика (15 и более лет). Случаи, когда молодых девушек выдавали за пожилых мужчин, общественным мнением не одобрялись. Вызывались они. Как правило, экономическими причинами.

По сведениям старожилов района, такие браки наблюдались чаще между мужчинами из высшего сословия и девушками из бедной несостоятельной семьи.

Наблюдались случаи сватовства детей в младенческом возрасте – колыбельный сговор (Калкни, Хуршни, Сутбук, Цудахар, Акуша, Урахи, Мехельта, Ботлих, Бавтугай, Эрпели, Новолак, Кумух, Ахты, Хучни и т.д.).5 Когда в двух семьях рождались дети разного пола, родители, если это соответствовало их интересам, договаривались о том, что эти дети вступят в брак. Со дня помолвки до свадьбы как отец девочки, так отец мальчика должны были оказывать друг другу взаимные знаки. Каждый праздник, вплоть до свадьбы, из дома мальчика в дом девочки несли подарки. Кроме того, родители обрученных оказывали друг другу помощь в полевых работах, принимали активное участие во всех семейных торжествах. Дополнительного сватовства в таких случаях не бывало, размер калыма специально не определялся (приносили столько, сколько могли и хотели).

Известны случаи, когда в отдельных обществах (например, у жителей сел Цизгари, Цудахар, Хунзах, Цовкра, Кули, Баршамай, Мегеб, Куппа, Леваши, Варсит) составная в детстве девушка могла прийти к дверям жениха и бросить платок — его подарок. Это считалось отказом от жениха.6

Традиционный свадебный цикл во всех населенных пунктах состоял из трех последовательных этапов: предсвадебного, свадебного, послесвадебного. Каждый из этих этапов сопровождался определенными обычаями и обрядами.

Предсвадебные обычаи и обряды

Свадьбы в селах даргинских районов во многих своих обрядах сходны со свадьбами других народов Дагестана. Вместе с тем целый ряд ритуалов, не известных другим народам, придавал своеобразие, свойственное только им.

Вопрос о женитьбе сына или замужества дочери решался старшими членами семьи, которые в своем выборе руководствовались соображениями сословной принадлежности. Общественного престижа тухума. Имущественными интересами. Решив женить сына, его родители наводили справки о чертах характера избранной девушки, ее репутации, материальном состоянии семьи, а также о здоровье и трудовых навыках самой девушки. Старожилы Габибуллаева Джума (с.Кунки, 104 года), Мирзаев К. (с. Варсит), Пашаева Х., Шамхалова П. (с. Уркарах) отмечали как непременно условие, надежности брака и экономическое равенство сторон. К этому вопросу подходили так: у меня два быка у них два быка, значит, подходит. Разговор начинали с равными во всех отношениях людьми. Если кто-то из бедняков по какой-либо причине женился на дочери представителя высшего сословия, то он должен был во всем подчиняться жене. Она и ее родные часто упрекали его за бедность. Все это приводило к частым семейным ссорам. Женщина из бедного сословия, вышедшая за богатого, терпела упреки, унижения, ругань, оскорбления и издевательства мужа и его родственников.

Неверным было бы утверждать, что в прошлом совсем не заключались браки по любви. Юноши и девушки, встречаясь на различных народных гуляниях. Особенно на свадьбах, присматривали себе будущего супруга или супругу. Обычным и весьма популярным место встреч был родник (Кубачи, Баршамай, Уркарах, Кудагу, Цудахар, Гуладты, Хуршни, Харбук, Леваши. Гунакари и т. д) у которого часто происходил своего рода смотр. В даргинском обществе Ашты девушки и молодые женщины (чаще вдовы и разведенные) ходили на гору Укъации за «сусупи» (диким луком). Их сопровождали музыканты и один специальный провожатый «пакадами» (чистый мужчиа) Пока женщины собирали на горе лук, он охранял из одежду. Каждая брала с собой еду (пироги, мясо, сыр, бузу). Отдельно от девушек и женщин к подножию это горы (к месту, известное под названием Караван къапту) отправлялись юноши и молодые мужчины. Собрав лук, девушки женщины спускались вниз, и у подножия горы начиналась совместная тропеза. Затем парни устраивали скачки, демонстрировали свою ловкость, Выправку, танцевали, выбирали себе невест, а девушки — женихов. Повеселившись и отдохнув, все вместе возвращались домой.7 В другом даргинском обществе Калакорейш, являвшемся до XVIII века резиденцией уцмиев Кайтагских, девушки и юноши отправлялись на пастбища, где где рос особый ряд бурьяна, используемые для веников, — «муул».

Это шествие называлось «шадила» (веселье). Молодежь выходило рано утром в сопровождении старшей, как бы надзирательницы. Парни помогали девушкам жать бурьян серпом. К полудню молодежь возвращалась назад. В выбранном заранее месте останавливались на отдых, веселились, танцевали, пели.

В селе Ицари во время полного травостоя (примерно в июне) проводился праздник «цIиккалай». Девушки и парни во время праздника уходили далеко от аула, на возвышенность СухIбатла майдан (Поляна беседы), якобы для сбора дикого чеснока. По существу же целью было общение, развлечения. В шествиях принимала участие молодежь нескольких соседних аулов. Так, в отдельные годы на поляне Мурслила гIяяр (букв. «Охота на вечную поляну»), расположенной по пути к селу Ашты, собиралась молодежь 6 аулов: Худуц, Ашты, Дзилебки, Шири, Кунки, Амух и др. Сюда же с горных пастбищ спускались повидаться со своими избранницами и друзьями чабаны, приносившие с собой мясо и овечий сыр8. В с. Кубачи с появлением подснежников и до осени каждую пятницу девушки шли группами на гору Хъайдешла муза, где собирали цветы, пели, танцевали. Сюда же приходили юноши и выбирали невест9 Несмотря на такие большие возможности выбора невесты, тем не менее, молодым приходилось часто преодолевать большие трудности, ибо последнее слово оставалось за родителями. Случаи, когда выбор молодых совпадал с намерением родителей, были очень редки. Родители будущего жениха и его родственники присматривались к девочкам еще незадолго до сватовства. Это можно было сделать во время коллективных работ. А вот старожилы села Уркарах Хасбулатова П., Асаева М. рассказывают такой случай.

. Одна бедная женщина хотела выбрать для своего единственного сына хорошую невесту, которая бы знала цену трудом заработанному хлебу. Переодевшись нищенкой, она входила в каждый дом, в котором была на выданье дочь, и просила подать ей остатки после замеса теста. Несколько девушек вынесли ей целые корыта таких остатков. А одна девушка извинилась и сказала, что у нее не бывает таких остатков, но она может дать ей муку. Женщина поблагодарила ее и послала в этот дом сватов.

У даргинцев общества Ицари при посещении свата (чаще отца юноши или другого родственника) было принято ставить перед ним поднос с едой, которая называлась «гьинна цегьин» (смесь воды и соли). Отведав еду, сват оставлял на подносе отрез ткани. Затем отец обращался к дочери со словами: «Дочь, подними и отнеси поднос». Если дочь была согласна на брак, она выполняла поручение, если нет – не двигалась с места. В последнем случае сват забирал отрез и уходил. Если же дело решалось положительно, сваты – «сикней» (медведи) – приходили еще раз, чтобы окончательно оформить сговор.

Считалось, что не в любой день недели можно начинать сватовство. Нельзя возвращаться с полпути. Сваты в селениях Гунакари, Уркарах, Кули, Акуша, Хучни, Ахты, Амух, Рутул, Урахи, Урари, Ицари, боясь не только соседей, посторонних лиц, но и «нечистой силы», «дурного глаза», предпочитали идти в дом родителей невесты с наступлением темноты и не по обычной дороге, а изменив маршрут, используя при этом магические приемы и обереги. Сватать ходили самые уважаемые люди из тухума жениха. В селениях Кища, Куппа, Акуша, Усиша, Гапшима, Баршамай, Герчи, Амух, если родители невесты не соглашались выдать дочь за сына сватов, их не угощали и возвращали принесенные подарки.10

В селениях Цизгари, Кунки, Карбачи — махи, Цугни, Урари, Акуша, Хаджалмахи, Куппа, Кища тоже поступали также, но в случае согласия принимали подарки от сватов (кольцо, платок, сверток с едой) и, в свою очередь, сами дарили подарки. В селени Урцаки сваты приглашают родителей невесты на «ужин» к родителям жениха. Если приглашение принимается и родители невестки приходят на «ужин», значит, сватовство состоялось.

В селени Цизгари Дахадаевского района сватать ходил один из уважаемых в тухуме человек. Явившись в дом родителей девушки, он садился на веник, этим давая знать цель своего визита. Если от родителей девушки он получал отказ, то с ними за стол не садился, угощение не принимал и сразу же уходил. В селени Ираги, Тама, Зильбачи, Трисанчи сваты по приходу к родителям девушки садились на веник. Обычно после отказа родителей девушки парень, если очень любил девушку, обязательно похищал её. Предсвадебный период нередко длился от одного года до двух трех, а иногда и дольше лет. Всё это время девушка оставалась в доме родителей. Уже в этот период родственники жениха часть расходов на содержание невестки берут на себя. Время от времени невестке делаются подарки, нередко дорогие. Подарки делаются обычно к праздникам Ураза байрам, Новый год и т.д. Во всех сёлах после сватовства и обручения до специального разрешения со стороны родни жениха невестка должна сидеть дома, прятаться от родственников жениха. 1Официальное разрешение девушке на выход из дома давалось после торжественного посещения её дома представителями тухума жениха.

В селениях Калкни, Ашты, Кунки, Урари, Цугни, Хаджалмахи бытовал такой обычай. Если молодой человек срывал с головы понравившейся ему девушки платок или снимал кольцо, браслет, он непременно должен был на ней жениться.

Посещение невестки после сватовства

По сведениям старожилов сел Уркарах, Цудахар, Урахи, Викри, Усиша, Ашты, через 2-3 недели после обручения все родственницы жениха торжественно посещали дом невесты. Каждая из родственниц несла невесте подарок, а именно: отрез на платье или готовое платье, платок, косынку. Все подарки укладывали в одну связку в большой платок. Эту связку несла на голове, шагая впереди всех, сестра жениха, племянница или же двоюродная сестра жениха по отцовской линии. Ее функции считались наиболее почетными, и за это от невесты она получала лучший подарок: хороший платок, дорогую косынку или же отрез на платье. Во многих селениях носят так атрибут посуду, сладости, сушеное мясо, зерно. У каждого села свои обычаи и нормы.

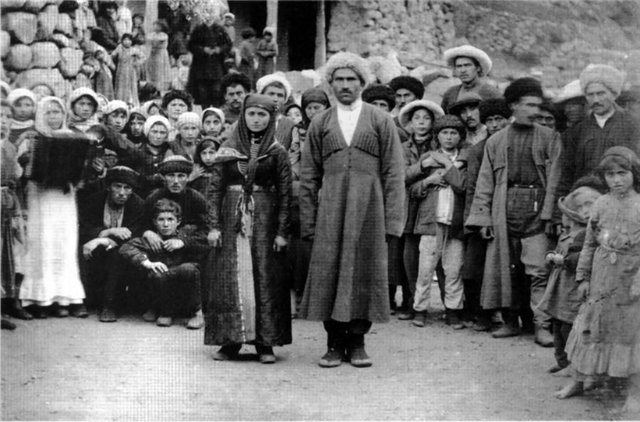

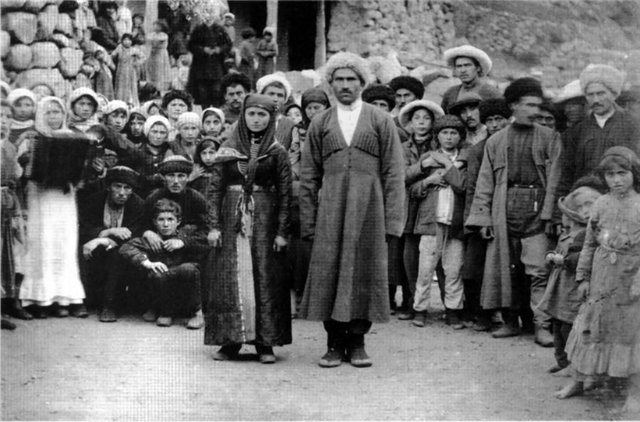

Родственницы жениха в этот день собирались в его доме с раннего утра. В полдень они с песнями отправлялись к невесте. У ворот их встречали родственники невесты и осыпали их мукой, конфетами. К их приходу в доме невесты были готовы разные кушанья и подарки. Все вместе устраивали танцы, пели и плясали. Потом всех гостей угощали. Поле этого родственники жениха и невесты собирались в самой большой комнате и разбирали подарки жениха.

В сел. Уркарах, Кища, Акуша, Куппа, Цудахар, Леваши, Мекеги был обычай согласно которому при первом выходе невесты после сватовства на улицу подруги снимали с ее головы платок, и она его затем «выкупала», уступив главной из подруг серебряное кольцо и угостив остальных сладостями.11

Обычно первый выход невесты в массы старались приурочить к свадьбе одного из родственников или соседей, куда ее специально приводили родственницы жениха и о чем вся его родня заранее предупреждалась. На свадьбе невесты все оказывали особое внимание, во время танца одаривали деньгами. Через час-два уводили обратно домой.

Последний и основной визит к невесте в Уркарахе, Урари, Урахи, Кища, Акуша, Леваши, Мекеги и др. селах устраивали за месяц или за 1-2 недели до свадьбы. На этот раз в торжественной обстановке если свадебные наряды невесты и оставшуюся часть калыма. Посланцев жениха приветливо встречали и усаживали за самое почетное место. Женщины рассматривали подарки, а, мужчины в другой комнате вручали денежную часть калыма. С деньгами шли 4-5 человек из числа близких родственников жениха: брат, дядя, двоюродный брат. Каждый из них, договорившись между собой, лично давал определенную сумму денег дополнительно к той, которую сами же приносили от имени жениха. Вручением калыма заканчивалось угощением гостей. Здесь же договаривались об окончательной дате свадьбы. Перед уходом каждый из посланцев мужчин удостаивался подарка.

Весь цикл обычаев и обрядов свидетельствует, с одной стороны, о былом социальном неравенстве женщины, с другой стороны, о сохранении пережитков более ранних ступеней социального развития общества, обломков первобытного права, когда господствовала половозрастная дифференциация и подчинение старшим всех младших.

Кроме того, в обрядах ощущалось противопоставление рода жениха роду невесты, что генетически отражало смену материнской филиации и матрилокального брака отцовской филиации и патрилокальным поселением. В этой связи интересно отметить, что у народов Кавказа, М.О.Косвен писал, что они представляют собой «пережитки и осколки архаических порядков, в особенности пережитки условий перехода от матриархата к патриархату», отражают борьбу «материнского родового начала с отцовско-родовым». В рассматриваемое нами времяэто первоначальное значение во многом утрачено, и обряды воспринимаются как форма появлении общинных связей и коллективистских отношений. Именно в силу этого они долго сохраняли свое воспитательное значение.12

Свадьба

В прежние времена, как и теперь, свадьба во всех даргинских селениях отмечалась торжественно. Сезоном свадеб, как и у других народов, считалось осень, когда завершались все сельскохозяйственные работы и определялся размер урожая. На свадьбу приглашали почти все население аула.

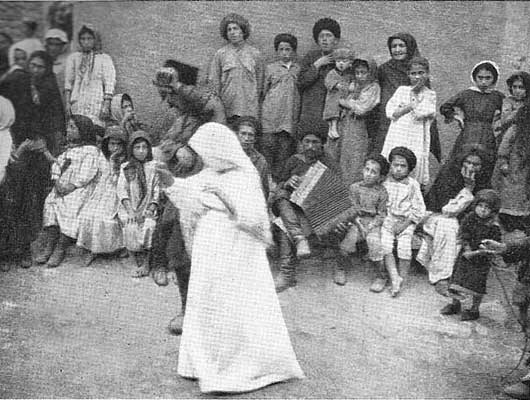

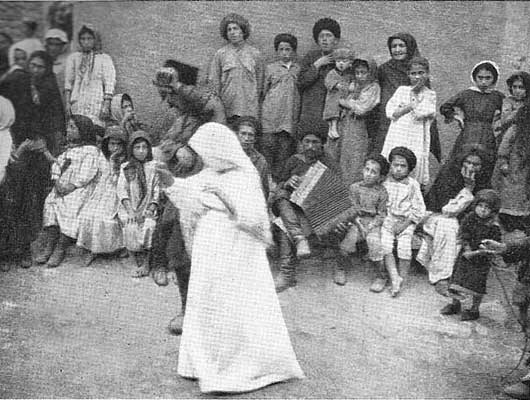

За несколько дней до свадьбы родители жениха и невесты собирали родственников на совет, на котором распределялись обязанности во время торжества (приготовление угощения, созыв гостей, их встреча и обслуживание). Самой почетной обязанностью считалось варить мясо и экономно его расходовать. Эта обязанность доверялась самому уважаемому мужчине. На все должности назначал самых близких родственников. Свадьбы в горах немыслимы без ряженых, музыки, песен и танцев. Везде они выступают как основной атрибут свадебного обряда.

На свадьбу с пустыми руками не ходили. Поэтому группа женщин занималось тем, что принимали подарки от гостей. В селениях Цудахар, Хаджалмахи, Кули, Урахи, Зило, Инхо, Дуакар, Цугни, Урари, Куппа выбирают шута («хъярчи»), который все дни свадьбы должен, переодевшись в разнообразное тряпье, веселить народ. Во всех селах приглашенные несли в дом жениха в узелочке или же на подносе хлеб, рис, сахар, сыр, т. е то, чем располагала семья. Обязательно должен был быть отрез на платье, реже деньги. Ни отец, ни мать, ни братья и сестры не вмешивались в организацию застолья, они только принимали поздравления13.

Сам обряд заключения брака во всех селах совершался в доме жениха. Затем идет подготовка невесты. Вдень свадьбы, с утра у невесты собирались ее подружки, ровесницы. Они пели, танцевали, плясали и помогали невесте наряжаться в лучшую одежду, подаренную женихом. Однако во многих аварских и частично в даргинских селениях, напротив, требовалось, чтобы невеста отправлялась к жениху в своей одежде, сшитой ее родителями; только на второй день утром, после брачной ночи, молодая надевала наряд, присланный женихом. В даргинских селениях Урари, Гуладты и некоторых других невеста не только выходила замуж в родительском наряде, но и продолжала носить его вплоть до рождения первого ребенка.

Сопровождать ее до дома жениха посылались специальные провожатые: 2 женщины и 2 мужчин со стороны отца и матери невесты. В селении Калкни до дома жениха невесту провожает мальчик, держащийся за концы ее платка. В селении Шадни невесту к жениху ведет маленький мальчик, обычно ее племянник, за веревку, накинутую через голову. Путь невесте освещала зажженная лампа, которую несли впереди всей процессии. В селениях Дирбаг, Кудагу во дворе дома невесты разжигали большой костер, вокруг которого собиралась молодежь, устраивались танцы. Когда невесту выводили из дома родителей, ее обязательно надо было провести вокруг костра. Очищение посредством огня основано на первобытном мировоззрении, согласно которому огонь — могучее очистительное средство. Над головой невесты разламывали хлеб, потом вводили к жениху.

В селении Урцаки самый старший из молодых парней должен нести от дома невесты до дома жениха специально приготовленную кашу, которой он угощает всех желающих. По пути к дому жениха на всю эту свадебную процессию из близлежащих домов бросают конфеты, осыпанную мукой. В селении Сутбук невеста на пороге родительского дома оставляет хлеб. А в селении Киша невеста брала с собой две половинки хлеба, одну из которых она клала на порог дома жениха. В селах Чишили и Цизгари невесту везли на воловьей арбе.

Перевод невесты — центральный акт свадебного торжества. Свадебная процессия состояла из множества людей. Когда с шумом, танцами, песнями подходили к дому жениха, все, кто был в нем, выходили во двор и встречали прибывших.

В некоторых даргинских, больше в аварских, селениях на невесту надевали 4-5 платков. Их снимала сопровождающая «хозяйка» невесты при выходе из отцовского дома, при подходе к дому жениха и в комнате для показа лица родителям и мужу. Эти процедуры совершали взамен получения ценных подарков.

В большинстве сел большой костер горел и в доме жениха. Вся процессия становилась вокруг костра и танцевала (в селах Мекеги, Урахи, Акуша, Хаджалмахи,Урма, Бускри, Уркарах, Калкни, Цураи, Меусиша). А в селах Ашты, Усиша, Балхар, Дуакар, Сутбук, Гуладты, Дзилебки исполнялся ритуальный танец «тугъла гIяяр» — коллективный танец. Гостей на свадьбе в селах Дуакар, Цудахар, Куппа, Карбачи-махи развлекали ряженые в масках, изображавших животных, и в шубах, вывернутых мехом наружу. Обычно поставлялись две группы ряженных, по 7-8 человек в каждой. В каждой из групп был свой руководитель – «ации» (адзи). Никто не знал кто скрывается под маской. Они перед домом устраивали публичную борьбу, шутливые драки, прыгали через костер. Они же начинали и «тугъла гIяяр».

В круг выходило 10-12 мужчин и столько же женщин; они становились друг против друга, образуя полукруги. Сначала танцевали женщины, а мужчины-партнеры, стоя, хлопали; затем, когда женщины проделывали, танцуя, несколько кругов, они становились полукругом и начинали хлопать, а мужчины, танцуя, делали круги перед женщинами.На пороге дома, у ворот, молодые парни преграждали путь невесте, требуя выкуп: спиртное и закуску к нему. Цена выкупа была выше, если девушку выдавали замуж в другое село.

Будущая свекровь встречала процессию с чашкой меда. Невеста должна была попробовать его. При этом свекровь приговаривала: «Пусть твоя жизнь в этом доме будет сладкой, как этот мед»15.

В селениях Уркарах, Бускри, Гунакари, Калкни невеста должна была входить в дом жениха по паласу, ковру, брошенному ей под ноги стороной будущего мужа.

В селениях Гуладты, Сутбук, Муги, Гапшима, Цугни, Кунки уже в доме жениха невесту сажали на мешок муки, над ее головой разламывали хлеб и, намазав медом, раздавали всем присутствующим. Когда приводили жениха, подруга невесты устраивала с ним игры, спор, при этом стаскивая с него шапку, требуя выкуп.14

Своей символикой выделялся обряд подготовки постели новобрачных. Ее обычно стелила женщина, сопровождавшая невесту из родительского дома опекавшая ее все дни свадьбы и несколько дней после него. А в селении Калкни постель стелила многодетная мать (не обязательно родственница). В селениях Уркарах, Цизгари, Кудагу, Ицари, Дуакар этого момента ждала молодежь (юноши), присутствовавшая в доме жениха. Они бросались в постель и не вставали с нее до тех пор, пока не получали выкуп в виде носовых платков – в Уркарахе и платочков или носочков – Цизгари и Кудагу. Обряд назывался «топтанием постели» и символизировал пожелание молодым иметь только сыновей.

В ряде мест не имел права закрывать дверь брачной комнаты в первую ночь. Подобный обычай зафиксирован в Ицари, Дуакаре, Уркарахе, Бускри, Викри, Дейбуке. Дружки (хъярчни), стоявшие на веранде, могли в любую минуту зайти в комнату. При этом они надевали шубы с длинными рукавами, вешали через плечо сумки с золой.

Если новобрачные закрывали дверь, её могли взломать. Дружки играли на веранде, посыпали друг другой золой, кричали жениху, чтобы он скорее вышел с результатом, угрожали, что если он не выйдет, то войдут они. Всё происходило в шутливой форме15. На следующий день в доме жениха продолжалось веселье первыми к новобрачным заходили родители жениха с подарком-что-нибудь из домашней утвари.

На третий день обычно приходят с подарками все дальние родственники и сельчане. Приносят обычно угощенья, отрезы на платье невесте, деньги и т.д. Всех гостей угощают. Целый день не умолкает музыка. Веселится всё село. На второй день открывали лицо невесте.

На следующий день, в некоторых селениях на пятый день — в Хуршни, через неделю — в Шадни, на третий день в Ашты, Цугни, Акуша, Гапшми, Уркарах, Кубачи, Урахи, Кунки после окончания свадьбы принято проводить обряд символического приобщения молодой к труду в доме мужа. Для этого выводили ее за водой сопровождении свиты женщин из числа родственниц молодых. Во время шествия одна из женщин раздавала сладости всем встречным. Все с песнопением и танцами шли сначала в дом родителей невесты, где их торжественно встречали и угощали. Побыв здесь некоторое время, вся процессия уходила, уводя с собой невесту. Мать невесты давала своей дочке красивый кувшин, а сопровождающим её — поднос с чуду, которое раздавали по дороге к роднику. В селении Кунки на кувшин, полный воды, родственники завязывают платки или отрезы на платье из дорого материала.

В селении Трисанчи женщины, сопровождающие её в ритуальном шествии за водой, несли с собой больших размеров пирог и хлебный пирог «мая». У источника с возвышения одна из женщин скатывала мая вниз, где его уже ожидали дети. Если мая разбился на мелкие куски, то это считалось хорошей приметой. Куски мая тут же развались детям и взрослым. А в селении Шагни такую мучную баранку должна была скатить с горы сама невеста, после она наполняла всем кувшины. В это время опекавшая её женщина бросала в воду и вокруг родника рис с пожеланием молодым супругам прожить долгую совместную жизнь до седин таких же былых, как этот рис.

В некоторых случаях воду для всех набирала молодая, а в с. Герга она должна была опустить в родник два яйца, который оттуда должен был вынуть обязательно мальчик16.

В селениях Кунки, Уркарах, Дзилебки, Сутбук, Усиша, Урахи, Леваши в последний лень свадьбы готовили хинкал в доме молодоженов, на который приглашали родственников жениха и невесты. Раздавали всем приглашенным по кусочку чуду, который приносила невеста.На этом обряды, связанные со свадебным торжеством, завершались. Начиналась повседневная жизнь со всеми её радостями и трудностями.

Заключение

Многие старинные свадебные обряды сохранились в современной жизни народов Дагестана, они обогатились, стали красивые и интересные. Вся молодежь проходит через этот обряд. Учитывая это, молодежным организациям, школам, учреждениям культуры, местным органам власти необходимы более внимательно изучать традиции, адаты, обычаи наших народов и стараться сохранять и совершенствовать их и будущем, и это, в сою очередь, будет способствовать единую дагестанских народов.

Литература

- Алимова Б.А. Брак и свадебные обычаи в прошлом и настоящем. Махачкала, 1989. С.27.

- Ковалевский М. Закон и обычай на Кавказе. Т.2.М.,1890.С.234.

- Ковалевский М. Дагестанская «народная правда» Этнографическое обозрение, кн. 4. М., 1890.

- Хасбулатов Х.М. Обряды, традиции и верования дагестанцев. Махачкала, 2003.С.10.

- Хасбулатов Х.М. Там же. С 12.

- Хасбулатов Х.М. Уркарах: история, культура, традиции. Махачкала. 2006.С.23.

- Журнал «Эхо Кавказа №3,1995. С.39.

- Гаджиева С.Ш. Семья и брак у народов Дагестана в XIX начале XX в. Махачкала, 1985. С.57.

- Маммаев М.М. Зирихгеран — Кубачи: Очерки по истории и культуре. Махачкала, 2005. С.143.

- Хасбулатов Х.М. Обряды, традиции и верования дагестанцев. Махачкала, 2003.С.15.

- Хасбулатов Х.М. Уркарах: история, культура, традиции. Махачкала. 2006.С.31.

- Хасбулатов Х.М. Там же. С. 35.

- Саидов Т. Г. Культура и традиции народов Дагестана. М.,1998.С. 264-265.

- Хасбулатов Х.М. Обряды, традиции и верования дагестанцев. Махачкала, 2003.С.20.

- Магомедсалихов Х.М. Культура и традиции народов Дагестана. Махачкала, 2004. С.68-69.

- Магомедов Р.М. Культура и традиции народов Дагестана. Махачкала, 1929.С.96.

Подготовка к свадьбе

Подготовка к свадьбе может продлиться от года до двух или трех лет. Все зависит от уровня материального состояния родителей молодых. Несмотря на то, что приданое для девушки начинают готовить со дня ее рождения, только после помолвки женщины в доме невесты приступают к шитью свадебных нарядов.

В горах Дагестана принято готовиться к свадьбе основательно. В приданое невесты входит все необходимо для жизни:

- подушки и одеяла;

- постельное и нательное белье;

- одежда;

- обувь;

- кухонная утварь.

Конечно, в городах в качестве приданого девушка получает не только постель. Здесь готовят бытовую технику и электронику.

Чтобы подготовиться к предстоящей свадьбе, родным невесты и жениха необходимо позаботиться о продуктовых запасах. Ведь праздник будет проходить в обоих домах.

Особенности современной свадьбы в Дагестане

По желанию брачующихся и их родственников, свадьба может быть скромной, по мусульманским обычаям, без спиртного и с раздельными столами для мужчин и женщин. Или же привычная нам, шумная, с весельем, танцами, музыкой и обильным застольем. Празднуют обычно либо в банкетных залах ресторанов, либо во дворах домов. Основное требование к месту проведения застолья – оно должно вместить всех желающих.

Регистрацию в ЗАГСе проводят во время второго дня празднования. Поскольку количество гостей запредельно, подготовка к свадебным торжествам – это весьма ответственное дело. Даже элементарно подобрать меню, чтобы всем хватило, и гости остались довольны, довольно трудная задача. А ведь гуляется, по сути, двойная свадьба, увеличивая расходы и проблемы подготовки вдвое!

Проведение торжества

У аваров, живущих в селе в горах, принято приглашать на свадьбу всех жителей селения. Это настоящее пиршество, которое продлится несколько дней.

В первый день жених празднует со своими друзьями, а невеста находится с подругами и старшими женщинами, которые ее наряжают, представляют родственникам. На первом этапе праздника отец невесты посещает дом родителей жениха, где его угощают, одаривают.

Потом наступает очередь жениха, который вместе с братьями и друзьями приносит подарки в дом невесты. Все принесенные дары выставляют на всеобщее обозрение, чтобы соседи могли убедиться в состоятельности жениха и оценить уровень его обеспеченности.

После свадьбы

На третий день после того, как будут завершены торжества, невеста выходит из помещения и направляется в сопровождении подруг к колодцу, чтобы набрать воды.

Помимо кувшина у нее с собой должно быть большое количество сладостей. Ими она будет откупаться от подружек, которые постараются помешать ей наполнить кувшин водой.

Несмотря на то что по традиции молодожены будут жить в разных комнатах и не будут тесно контактировать, именно молодая жена (во всем подчиняясь свекрови) будет отвечать за хозяйственную часть их жизни и многое невозможно будет сделать без ее согласия.

В этом видео – аварская свадьба с национальными традициями и обычаями:

Главная особенность аварской свадьбе – организация и проведение праздника в соответствии с древними обычаями и традициями. Многие представители этого народа живут уже не в горных селениях, а в крупных городах, но даже здесь свадьбы проводят так, чтобы не оскорбить память предков и не ударить в грязь лицом перед родственниками и соседями. Как соблюсти традиции, организуя городскую свадьбу аварца? Кто будет приглашен? Где отметить торжественное событие? Мнения и советы самых разных людей помогут молодым сделать этот знаменательный день незабываемым.

Обычаи и традиции на современной татарской свадьбе

Желание сыграть свадьбу, соблюдая обряды и традиции своего народа, наполнит важное событие в жизни влюбленной пары ярким колоритом и этнической самобытностью.

Для мусульманской молодой семьи совершить церемонию бракосочетания следуя неписаным законам предков, прикоснувшись всем сердцем к богатому культурному наследию, считается отличным началом совместной жизни. Татарская свадьба – поразительное по красоте и уникальному национальному исполнению свадебное торжество. Организовывая праздник в таком ключе, молодая пара объявляет всем о крепости их брачного союза.

Традиции празднования аварской свадьбы

Аварская свадьба – это пышное мероприятие, которое традиционно празднуется дагестанским народом. Он сумел сохранить традиции предков практически в неизмененном состоянии. Благодаря чему свадьбы стали местной достопримечательностью. Большую значимость для аварского народа имеют традиции и обряды свадьбы. Причем они оказывают существенное влияние не только на жениха и невесту, но и на приглашенных гостей.

Свадьба празднуется пышно, на мероприятие приглашается все население деревни. Из-за чего в свадебных обрядах и ритуалах обычно участвует большое количество народа. Что символизирует единство и готовность народа быть рядом во все времена.

Если выдастся возможность, стоит хоть раз побывать на этом шумном и ярком мероприятии. Молодоженам помогает с проведением праздника приглашенный тамада. В ряде регионов Дагестана его могут называть словом «Шах». Традиционно в роли тамады выступает близкий родственник или друг. Он руководит всем мероприятием и следит за соблюдением традиций. Его труд весьма ценен и объёмен, поскольку свадьба может длиться не один день.

Сватовство и этапы ведения переговоров

Важной традицией в Дагестане считается свадебный обряд по предварительному сговору. Суть обряда сводится к знакомству молодых родителями. Такое допускается даже в том случае, если пара не была знакома до свадьбы в принципе. Согласно статистике, большая часть семей в Дагестане была создана по такому принципу. А первая встреча пары была назначена на день свадьбы.

Для многих людей, воспитанных в европейских традициях, такие обычаи могут показаться дикими. Но по наблюдениям, именно такие обряды делают семьи в стране по-настоящему крепкими. Доверие и уважение к мнению родителей делает свое дело, в то время как многие западные культуры утратили такое понятие.

Особенной частью свадебного мероприятия нередко становится выплата калыма для невесты. Это своеобразный выкуп, размер которого устанавливается договоренностью семей. Она обговаривается сватами, но в любом случае должна быть оформлена с помощью священника. По законам Корана калым выплачивается молодой невесте, как символ гарантии крепкого брака. Но в последнее время все больше мужчин отдают его родителям девушки в качестве своеобразного выкупа.

Нюансы и традиции выбора невесты

Родители достаточно внимательно подбирают невесту своему сыну. В процессе поисков супруги принимали участие нередко родственники и друзья. Учитывались такие факторы, как трудолюбие, степень здоровья и уровень социальной адаптации в обществе.

Основная роль жены по местным традициям, сводится к грамотному ведению домашнего хозяйства. Она должна уметь достойно принять гостей, а также обладать хорошим здоровьем. Это важно не только для поддержания уюта, но и для рождения будущего здорового потомства. Также играл роль и такой фактор, как происхождение девушки. Потому ее выбирали обычно из своего сословия или приближенного к нему по статусу.

Как выбирают

К выбору будущей невесты или жениха для своего ребенка родители подходят крайне внимательно. В этом участвовали также ближайшие родственники, и при поиске девушки в первую очередь учитывали ее трудолюбие, сдержанность, воспитанность и здоровье. Ведь жена по их определению должна не только быть отличной хозяйкой в доме, способной содержать его в чистоте и всегда правильно принять гостей, но и достаточно крепкой, чтобы принести в мир здоровых детей, будущих наследников. Разумеется, во внимание принимали и ее происхождение, поэтому искали ее обычно среди своего сословия.

Традиции этапов сватовства и обручения

Свадьба в Дагестане традиционно проводится в несколько основных этапов. Первый из них проходит в доме девушки, второй в доме жениха. Но перед данным этапом непременно проводится традиционное сватовство, у которого имеются свои интересные национальные особенности. Для его проведения семья со стороны жениха приглашает к себе в дом отца девушки. После его согласия и визита отца станут угощать и всячески задабривать до тех пор, пока он не согласится отдать замуж свою дочь.

После согласия отца жених имел право посетить дом своей будущей супруги с традиционным весельем и угощениями. Играла важную роль их ценность, поскольку в день свадьбы подарки мужчины нередко выставлялись как семейное достояние на всеобщее обозрение.

Прощание с родителями

И, разумеется, как любое важное празднество, аварская свадьба проходила пышно и весело и требовала длительной подготовки. В этом задействуются почти все женщины селения, ведь на столько гостей невозможно напастись еды, а потому все начинают готовить еще за несколько дней. Однако даже если аварская свадьба в горах – это веселье, шум и радость, заключительный ее этап – ввод невесты в дом жениха – является кульминационным и самым грустным моментом всего праздника. По мере шагов молодоженов их забрасывают конфетами и монетами, чтобы их дальнейший путь был сладким и безбедным. И этот пик означает, что девушка навсегда покидает дом своих родителей и переходит в семью своего мужа.

Этап проведения свадебной церемонии

У той части народа, которое проживает в селах и деревнях, на свадьбу было принято звать все поселение. Это – то мероприятие, которое сопровождается весельем и обильным пиршеством.

В первый день торжественной церемонии жених празднует отдельно с молодыми людьми. В то время, как невеста находится вместе с подругами и старшими женщинами. В задачу которых входит наряд девушки и её представление родне. Также планируется посещение дома жениха отцом невесты. Там его также должны угостить и щедрым образом одарить различными дарами.

Затем жених вместе с родней и друзьями посещает дом своей суженой с подарками и обильными угощениями. Существует традиция, при которой дары жениха выставляются на всеобщее обозрение родней невесты. Это делается для общественного признания и оценки уровня благосостояния будущего супруга и главы семьи. В этот период торжества проводится особый религиозный обряд, на котором присутствие молодой невесты не обязательно.

Невеста обычно празднует свадьбу отдельно от мужа в кругу старших женщин и подруг. Прощание с родителями проходит на 3-ий день торжества.

В свой дом мужчина должен по традиции забрать суженую на второй день торжества. Этот момент считается самым грустным и кульминационным. Она должна появиться перед гостями в наряде, но укрыться при этом при помощи покрывала. На пороге нового дома девушку должны встретить женщины рода мужчины вместе со свекровью. Последняя должна намазать губы молодой невесты медом, как символ сладкой жизни в новой семье. Остальные девушки должны дать невесте подержать на руках ребенка, в идеале, мужского пола.

Древнее поверье народа гласит о том, что только после такого ритуала у пары точно родится сын. А мужчины, как известно, пользуются у народов такого типа, куда большими преимуществами.

Всем молодым людям запрещается заходить в комнату к невесте. Сам жених приходит к девушке глубокой ночью. В утренние часы ее поздравляют с первой брачной ночью женщины в доме. Ей также дарят подарки и угощают, принимая в новый род и семью супруга.

Далее наступает этап, который может быть непонятен для европейских женщин. В его процессе мужчина празднует свадьбу в кругу друзей и мужчин, в то время, как невеста дожидается его дома. При этом, традиции и обычаи не позволяют невесте даже покидать пределов своей комнаты.

Особенности культуры дагестанского народа

В Дагестане очень сильны традиции гостеприимства. Существующий веками свод правил предписывает хозяевам доброжелательность и внимание к гостям. Дома дагестанцев всегда открыты для дорогих родственников, соседей, друзей. Даже незнакомого человека, случайно попавшего в селение, принимают, как собственного родича.

Детей и молодежь наставляют слушать и почитать старших, уважать родителей и оберегать свой род и свою семью.

Несмотря на влияние ислама, принятого жителями Дагестана со времен властвования турок и персов, к женщинам здесь особенное, бережное отношение. Некоторые исследователи считают, что изначально в местных племенах царил матриархат. Подчеркнуто уважительное, вплоть до именования в третьем лице, отношение жены к мужу, соседствует с запретом для слабого пола заниматься тяжелым физическим трудом. Вежливая мудрость женщин всегда может охладить горячие головы спорщиков-мужчин. Также, в Дагестане не было принято ношение чадры, наоборот, девушки и женщины одевались ярко, с многочисленными головными украшениями.

Свадьба в Дагестане – это не просто соединение двух любящих сердец, это повод всем родственникам и знакомым собраться на потрясающее своим размахом празднество. В этот период происходит объединение двух отдельных семейств в единое целое. Новые родственники активно знакомятся, общаются. В старину местные селения жили от свадьбы до свадьбы. На знаковое событие собирались все окрестные села, приезжали гости из отдаленных районов. Свадьбу праздновали в несколько этапов, а подготовительный период начинался с рождения детей.

Традиции и обычаи после свадьбы

На 3 день после основного торжества невеста идет в сопровождении подруг и старших женщин в роду мужа к колодцу набрать воды. Вместе с кувшином девушка должна взять с собой определенное количество сладких угощений. Ритуал заключается в том, чтобы подружки помешали невесте набрать воду. Она, в свою очередь, должна окупиться от них при помощи сладостей.

По местным традициям после свадьбы пара будет жить отдельно друг от друга, и тесный контакт происходит крайне редко. Несмотря на это, девушка нередко участвует в ведении хозяйства в новой семьи под покровительством свекрови. Многое в доме невозможно сделать без ее позволения.

Аварская свадьба — это сочетание древних традиций и современности, которые придают торжеству изюминку и национальный колорит.