Автор: Марина

07 октября 2022 13:30

Сообщество : Факты

Метки: Ивана Купала приметы русь свадьбы солнцестояния язычество

9698

6

Даже в наше время мы помним о некоторых приметах и суевериях, если дело касается такого важного события как предстоящая свадьба. Наши предки считали, что в календаре не так много благоприятных дней для похода под венец.

0

Смотреть все фото в галерее

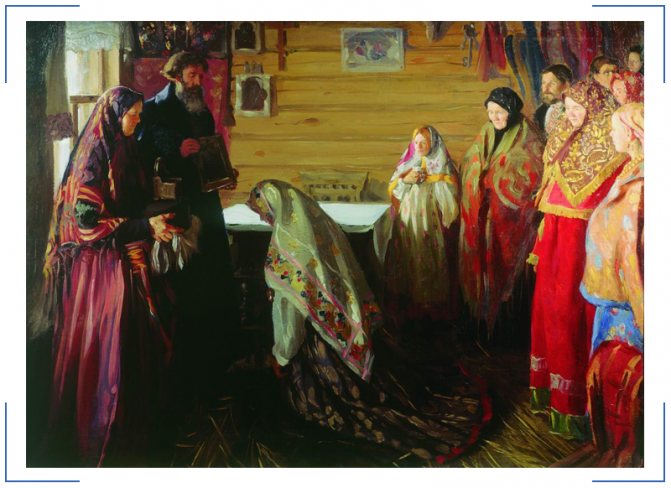

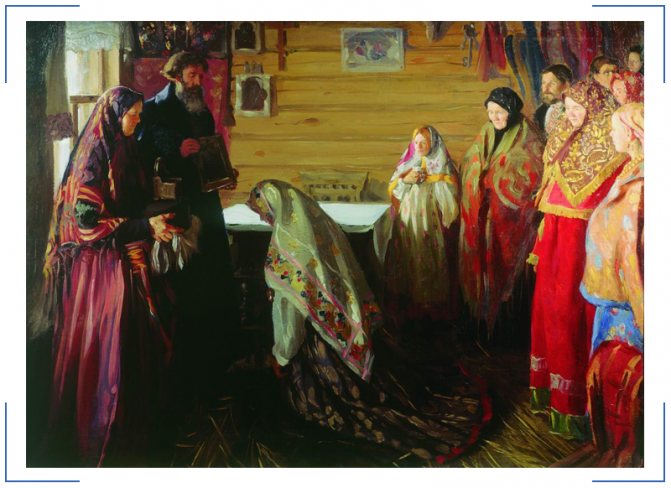

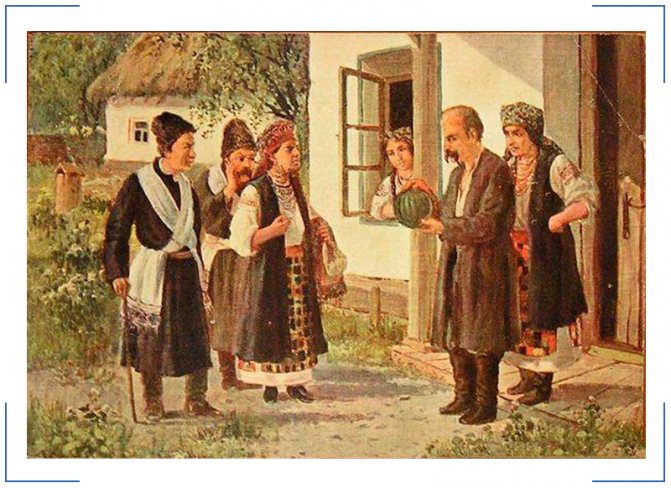

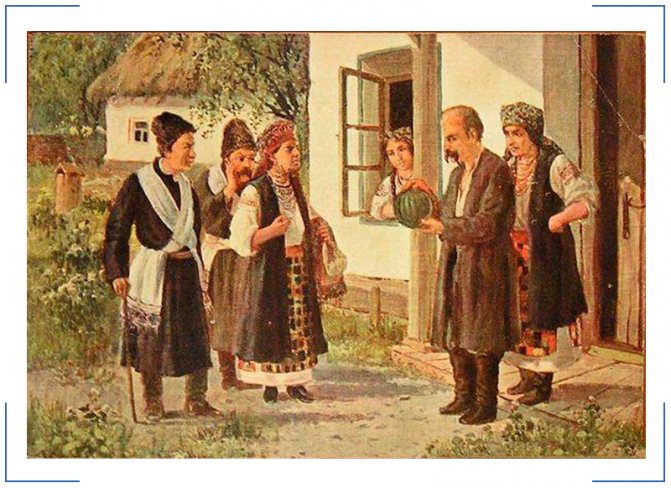

Свадьба на Руси всегда имела некий сакральный характер, ведь ей предшествовала масса обрядов и соблюдение народных, а также христианских примет. За молодых все решали их родители, которые и выбирали своим детям будущее. Мамы женихов еще с лета начинали присматриваться к будущей невестке. Женщин интересовало, насколько работящей будет жена сына, владеет ли она навыками рукоделия, а также насколько обеспечены ее родители. Большая часть свадеб игралась весной или уже после того, как созрел и был убран урожай, закончен торговый и охотничий сезоны. Именно в это время у людей появлялось максимальное количество запасов и денег, так как на свадьбе обычно ела и пила практически вся деревня! Но не стоит забывать, что запрещалось устраивать веселые гулянья во время Постов и Великих церковных праздников.

×

0

Источник:

Свадебные обряды на Руси

У славян при выборе пары важным фактором считалось соответствие социальному и материальному статусу. Например, если девушка была из зажиточной семьи, то родители никогда не позволят ей стать супругой бедняка.

Интересный момент, жених и невеста вовсе могли не видеть друг друга до церемонии бракосочетания. Девушку для сына выбирали мать с отцом. Познакомиться молодожены могли в процессе свадьбы.

Порой юный возраст невесты поражал воображение, девочек старались выдать замуж до того, как ей исполнится тринадцать лет. Несмотря на это невеста уже считалась умелой хозяйкой, могла приготовить вкусный обед и сшить красивую сорочку.

Свадьбу играли в осенний или зимний сезон. Священный праздник, почитаемый славянами – Покров. Считалось хорошим знаком сочетаться браком именно в этот период, чтобы жить вместе долго и счастливо.

Свадьба в старину проходила в три этапа. Сначала шла тщательная подготовка к церемонии (предвеначальный период). В нее входило сватовство, знакомство с родителями, девичник и сбор приданого.

Иван Купала

0

Источник:

Древний языческий праздник — одна из главных дат в славянском календаре, посвященная дню летнего солнцестояния. Празднование приходится на самый длинный летний день, считавшийся крайне благоприятным для заключения счастливого брака. В этот день женился и сам Ярило. Многие девушки старались показать себя во всей красе, плели венки, прыгали через костер, пели песни. Но после крещения Руси в этот праздник играли свадьбы довольно редко, так как в это время обычно шла полевая. Сейчас Ивана Купала празднуется на 2 недели позже — 7 июля. Считалось, что в праздничную ночь нельзя было спать, потому что вся нечисть выходила из водоемов, чтобы навредить людям. Зато вода наоборот была чиста и обладала магическим действием, как и огонь. Поэтому по берегам рек разводились костры, а люди обязательно заходили в воду, чтобы излечить недуги и укрепить свое здоровье.

Сватовство и подготовка к свадьбе

К торжественному мероприятию начинали готовиться чуть ли с не первых дней жизни. Девочек приучали вести домашнее хозяйство, подготавливали приданое. В соответствии со свадебными традициями на Руси в день бракосочетания девушка должна сделать подарок в качестве вышитого рушника всем родственникам жениха. Парню преподносили рубашку и кальсоны, будущей свекрови – три сорочки, отрез материи на сарафан и платок на голову.

| Невесту для сына выбирали в процессе смотрин, которые проводились в период весенних и летних гуляний или перед престольными празднествами. При подборе девушки отец и мать учитывали мнение всех родственников, за исключением парня. С ним обычно по этому поводу не советовались. |

Без благословения отца и матери браки заключались в исключительных случаях. Подобные семьи считались несчастливыми и обсуждались обществом. Поскольку у девушек не было права выбора, они любыми способами пытались предугадать свою судьбу, прибегая к ворожбе. Обычно магические сеансы проводили на Святки или Покров.

После определения с кандидатурой невесты родные жениха подбирали сваху или свата, которые исполняли роль посредника. Обычно это был кто-то из односельчан с «подвешенным» языком, умеющих проводить подобные дела.

Дату, когда сваты отправятся в путь держали в тайне. О свадьбе договаривались с папой девушки или ее старшим братом либо с матерью. Это было так называемой «неофициальное сватовство». Затем следовал второй визит. Здесь уже никаких секретов не было, родители девушки заранее подготавливали праздничный стол, зажигали свечи.

Если отец и мать не против замужества, составляли «рядную запись» (брачный договор), в которой детально обговаривались вопросы, имеющие отношение к торжеству. Невеста оставляла парню залог – платок, который имел большую правовую силу. Спустя несколько дней папа девушки либо старший брат наведывались в дом будущего зятя, чтобы оценить его хозяйство.

Если они оставались довольны увиденным, то приглашали родителей парня на смотрины. Для невесты это становилось первым испытанием на пути к свадьбе. Ее наряжали в красивое платье, на голову накидывали платок. Сватья начинала беседовать с девушкой, порой предлагали подремонтировать свои навыки.

Нередко просили барышню пройтись по околице, чтобы убедиться в том, что она хромает отец юноши имел право подойти и посмотреть на лицо будущей снохи. Если он целовал ее в обе щеки, значит, девушка приглянулась.

Завершением смотрин было застолье. Затем проводили сговор, заканчивали составление рядной записи и назначали дату венчания. На прощание будущие сватья обменивались пирогами и обнимались.

Старинная церемония благословения

Не получив «добро» на замужество, молодые пары могли разбежаться, даже если испытывали тёплые чувства. Процедура считалась не менее важной, чем венчание. Перед отправлением в церковь молодожены подъезжали к отчему дому девушки и заходили во двор.

Там их поджидали родители, которые держали в руках хлеб да соль. Если отец и мать не против брака, то пару крестили иконой, обернутой рушником. Вернуться к оглавлению

Приданое

Обозначив дату бракосочетания, невесте начинали готовить приданое. В процессе участвовали мама, бабушка, старшая сестра. Характер приданого зависел от материального благополучия барышни. В него входили наряды, домашняя утварь, меха, текстиль, ковровые изделия.

Девичник и мальчишник

Невеста обязательно собирала всех женщин поселения за три дня до предстоящего торжества. Конечно, это не веселое гуляние, которое проводит нынешняя молодежь. Все происходило совершенно иначе.

На мероприятие присутствовала вытница. В ее обязанности входило заводить страдальческие песнопения, а невеста в это время должна плакать. Ритуал считался своеобразным прощанием с беззаботной юностью и отчим домом. Если барышня не пускала скупую слезу, значит, её ожидал несчастный брак.

| Затем девичник перемещался в дом невесты, где происходило застолье. Барышни кушали, пили и опять плакали. Будущая жена одаривала всех двумя поясками. |

Затем начиналось время песен. Если родители давали добро, то девичник перемещался в поле в летний период либо дамы отправлялись кататься на санях (зимой). Песни пели хором и очень громко.

В завершении вечера невеста с лучшими подружками шла в баню, где ее мыли и расчесывали косы. Жених в это время проводил в одиночестве, никаких гуляний ему не полагалось. Парень просто шел в баню и мылся. Ночь накануне торжества требовалось провести в молчании.

Летний мясоед

0

Источник:

Летний мясоед — период между постами, когда можно было употреблять мясную и молочную пищу. Это отрезок времени между Петровым и Успенским постами, который начинался 12 июля (день святых Апостолов Петра и Павла), а заканчивался 13 августа. Петров день был как раз тем временем, когда славяне отмечали еще и рассвет природы, подобные шумные празднества сильно увеличивали шансы девушек на замужество, ведь здесь на них обращали внимание молодые люди. После сбора урожая наступало время, когда игралось большое количество свадеб (до и после Покрова): с 1 сентября по 15 ноября, за исключением праздничных 11 и 27 сентября. Сам праздник Покров Пресвятой Богородицы — лучшее время для создания семьи, так как молодым помогает сама хранительница домашнего очага.

Свадьба

Второй этап обряда включал в себя сам праздник. Начинался он с восходом солнца. Невеста, находясь в доме жениха, читала разные заговоры от сглаза и порчи.

Выкуп

Парню, чтобы заполучить возлюбленную, требовалось пройти немало препятствий. Процесс сопровождался весельем и шутками. Участие в выкупе принимала вся родня со стороны жениха. Сначала юноше перегораживали въезд в деревню, потом препятствие возникало возле ворот.

Если справиться с заданием не получалось, приходилось откупаться звонкими монетами. Только не подумайте, что родственники девушки пытались до нитки обобрать будущего зятя. Этого требовали свадебные обряды на Руси. Помогать парню мог только друг, выполняющий роль свидетеля.

Само гуляние проводилось с размахом и весельем. При входе в место проведения застолья молодую пару посыпали пшеном и овсом, чтобы обеспечить новой семьей финансовое благополучие.

На свадьбе гуляла вся деревня, посетить торжество мог даже незнакомый человек, который случайно забрел на праздник. Вернуться к оглавлению

Обычаи и традиции венчания

На Руси обряд носил название Суд Божий. С рассветом подружки наряжали невесту, делали прическу. В воду для умывания клали столовые приборы из серебра. Затем девушка усаживалась под иконами, а подружки пели ей песни. Когда к приезду жениха все было подготовлено, на голову барышне возлагали венец – символ невинности.

Впереди шла плясица, за ней каравайники и свечники, которые держали в руках массивную свечу. Затем несли обручальные кольца. Приглашенные гости усаживались за столы.

| Сваха обращалась к родителям девушки с просьбой крутить ее и чесать. С невесты снимали венец и покрывало. Гребень, окунали в мед и расчесывали волосы, затем их скручивали, поверх надевали кику и вновь накидывали на голову покрывало. |

На протяжении всего ритуала между парнем и девушкой стоит свечник, который держит кусок материи. После третьего блюда сваха вновь обращалась к родителям с просьбой о благословении и отвозила молодоженов в храм. Гости вставали, отец и мать невесты держали иконы. Новобрачные кланялись священнослужителю, родители девушки передавали её жениху.

Отец несколько раз щелкал дочь по рукам плетью, приказывая слушаться супруга, и передавал хлыст зятю. После завершения венчания покрывало с головы новобрачной снимали. При выходе из храма пару осыпали семенами льна и конопли.

Свадебный пир

Молодоженам нельзя было есть в процессе гуляний, им предназначалось просто принимать поздравления от гостей. После выноса третьего блюда, пара уходила на первую брачную ночь. Это считалось знаком к началу гуляний, пир разгорался в полную силу. Накрывали специальный стол для гостей девушки. На протяжении ночи новобрачных могли несколько раз поднять с постели и вывести к гуляющим гостям.

С рассветом молодоженов вновь будили, одевали и препровождали к столу, где не утихало веселье. Спустя некоторое время, когда гости захмелеют и им будет не до жениха с невестой, те могли тихонько покинуть тожество и пойти отдохнуть.

На вторые сутки гуляний для пары затапливали баню. На помывку их сопровождали песнями, подметая дорогу веником. В бане сваха тщательно осматривала рубаху девушки, чтобы убедиться в ее невинности. Иногда сорочку выносили на всеобщее обозрение.

| На третьи сутки испытания предстояли молодой хозяйки. Ей требовалось продемонстрировать свои умения и навыки. Девушка растапливала печь, подметала пол, готовила еду. При этом гости старались ей помешать справиться со своими обязанностями любыми способами. |

Что было принято дарить на свадьбу

Согласно традициям древних славян, молодоженам презентовали:

- Белоснежные полотенца, оформленные красивой бахромой.

- Плетку, которая предназначалась для парня. Ее дарили для того, чтобы девушка не забывала, кто в доме хозяин.

- Разнообразную кухонную утварь и приборы.

- Изделия из хрусталя и фарфора.

| Причем подарки получали не только виновники торжества, но и их родители. Свадьба выглядела в соответствии со статусом жениха. Если он был из состоятельной семьи, то и стол ломился от яств и алкогольных напитков. Бедным парам приходилось довольствоваться скромным праздником. |

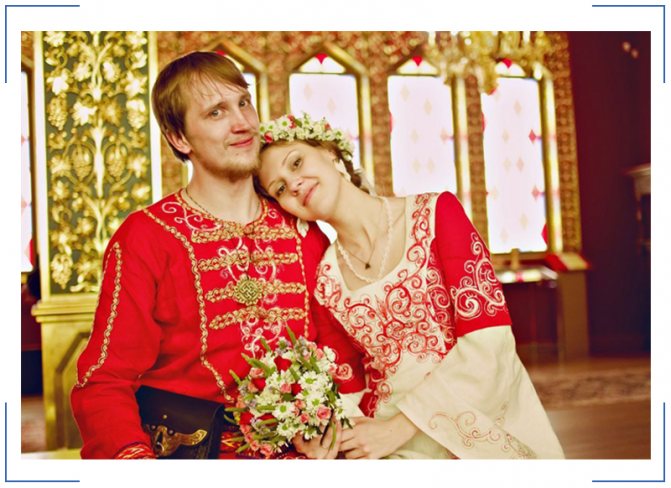

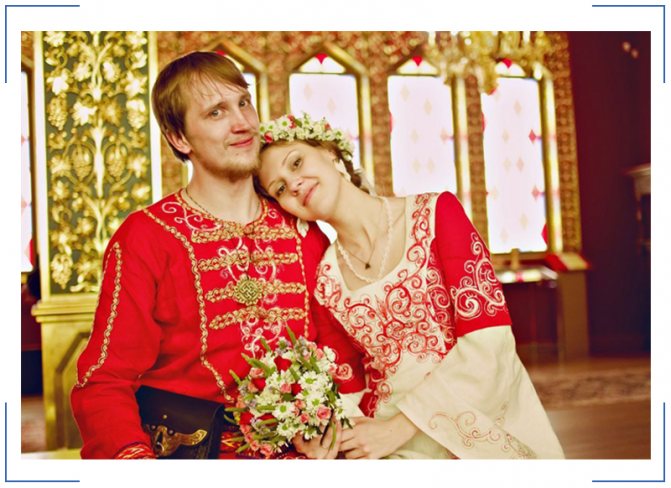

Почему невеста надевала белое платье

Данный цвет наряда символизировал чистоту и невинность девушки. Если барышня уже была в близких отношениях с парнем она ни имела права надевать белое платье. Это считалось неуважением по отношению к древним традициям.

Букет для невесты собирала свекровь. Он состоял из полевых цветов, которые приходилось искать даже в зимний период. Ведь такова традиция. Свадьба на Руси – это праздник всего села. Жители деревни пели и гуляли на протяжении трех дней. Считалось, что подобным образом проверяется выдержка молодоженов. Если они не могли высидеть трое суток, значит, счастья не видать.

На второй день жених и невеста покидали гостей и уходили на семейное ложе, заранее подготовленное заботливыми родственниками. Его оборудовали на сеновале, в хлеву или в бане. Потом посетить это место мог любой из гостей свадьбы, чтобы посмотреть рубаху невесты и удостовериться в ее невинности.

После возвращения на торжество, с девушки сваха снимала фату и надевала кику. Это головной убор, символизирующий, что девочка превратилась в женщину и теперь является хозяйкой дома.

На Красную горку

Этнографические записи подтверждают, что самым благоприятным днем для языческой свадьбы было воскресенье, а лучшим временем – весна.

Испокон веков Красная горка – праздник в честь начала весны, завершающийся в воскресенье, считался чуть ли не самым удачным временем для свадьбы. У славян-язычников праздничная неделя начиналась на Ярилу Вешнего (позднее – Юрьев день), то есть 22 апреля. В наши дни Красная горка – это первая неделя после Пасхи, поэтому каждый год числа меняются.

Наши предки верили, что поженившиеся на Красную горку могут автоматически рассчитывать на безоблачную и счастливую семейную жизнь, ведь их покровителем становился сам Ярило – бог плодородия, солнца, силы и жизни. Однако, с принятием христианства Красная горка часто совпадала с Радуницей – временем поминания усопших предков, и в этом случае гуляния приходилось переносить.

Сегодня на Красную горку (в христианской традиции он называется Фоминой неделей) каждый год наблюдается свадебный бум. Вряд ли влюбленные чтят традиции предков, хотя присказку «Кто на Красную горку жениться, тот век не разженится» знают многие. Просто терпения у многих уже не хватает, ведь возможностей обвенчаться зимой или в начале весны не так много. Если выбрать время до Масленицы не успели, то придется еще ждать, ведь и в Масленицу, и в следующий за ней Великий Пост, и в Пасху, и в Светлую Седмицу венчания не проводятся.

После свадьбы

После завершения затяжных гуляний у пары начиналась повседневная жизнь. Парень вносил девушку в жилище на руках. Таким образом, он показывал домовому, что теперь здесь хозяйствует его возлюбленная.

Пара до конца дней хранит друг другу верность, поскольку в процессе венчания дают клятву Богу. Это один из важнейших обрядов свадебной церемонии на Руси. На торжестве происходил и первый поцелуй молодоженов. Постепенно в их семью приходила любовь и взаимопонимание.

Если пары не ссорилась, жила счастливо и богато, значит, они соблюли все традиции при проведении свадьбы. Наряд, который невеста надевала на бракосочетание хранится в сундуке. Его достают лишь для того, чтобы передать дочери. Но это не было обязательной традицией, девушка могла сшить и новое платье.

После смерти супруга, вдова не имела права повторно выходить замуж.

Три платья для Золушки

Обычно нарядов у невесты было несколько. Один полагалось надеть на девичник, другой — до замужества, третий — после. Иногда платье, которое девушка надевала до венчания, делали черным. Оно символизировало смерть невесты для старой семьи и старой жизни. После венца новоиспеченную жену переодевали в яркий сарафан, обозначающий радость, с которой девушка вступает в новую жизнь. Самый лучший наряд предназначался для второго дня свадьбы, при этом часто выбирались темные, богатые оттенки. Вышивка на сарафане служила оберегом, так что узоры тщательно подбирались.

Свадебное платье традиционно было красного цвета. (culture.ru)

Свадебные обряды Древней Руси, которых уже нет

Некоторые славянские традиции, являющиеся неотъемлемой частью ритуала бракосочетания, в наши претерпели существенные изменения или переделаны на иной лад:

- Сватовство. Это было отправной точкой всего свадебного торжества. Просватанную девушку ограничивали в передвижениях, покинуть стены жилища ей разрешалось лишь в сопровождении подружек. От домашних дел барышня освобождалась.

- Смотрины. Через три дня после сватовства жених и его родня приезжали «оценить» невесту. Также оценивается ее приданое. В этот момент девушка могла отказаться от бракосочетания и не выйти к гостям.

- Рукобитие. Закрепление договоренности о проведении свадебной церемонии. После этого отказаться от брака нельзя.

| Девичник. Данный обряд не исчез, но серьезно трансформировался. Ранее это были прощальные посиделки с песнями, мытьем в бане. Также в Древней Руси невеста с подружками создавали «красоту» (например, деревце, оформленное разноцветными ленточками). Это было последнее, что связывало барышню с девичеством. |

- Прическа молодухи. После венчания невесте заплетали две косы и покрывали волосы платком. Либо закручивали пучок на затылке и крепили на нем специальный головной убор. С этого момента любоваться волосами девушки имел право лишь муж. Показаться на людях с непокрытой головой считалось позором, сорвать убор – оскорблением.

- Раскрывание невесты. Прибытие молодоженов в дом парня после венчания. Девушку «вскрывал» свекор или друг мужа. Невесте приподнимали подол с помощью ухвата или палки.

- Отводины. Посещение новобрачными родителей девушки. Этот обряд имел особую важность для невесты, которая получает возможность ненадолго вернуться в отчий дом.