Азербайджан — страна традиций. Даже те 70 лет, которые республика находилась в составе СССР, не смогли изменить уклад жизни азербайджанского народа

Азербайджан — страна традиций. Даже те 70 лет, которые республика находилась в составе СССР, не смогли изменить уклад жизни азербайджанского народа. Но некоторые обычаи неподготовленному человеку могут показаться как минимум странными — чего стоит конное поло с наездниками, одетыми в народные костюмы! Любопытная редакция «Тонкостей» решила узнать, чем еще могут удивить туриста традиции Азербайджана.

1. Гостеприимство или ссора

Как из добрых друзей в Азербайджане превратиться в заклятых врагов? Очень просто: достаточно не оказать другу, решившему заглянуть в гости, достойный прием. Гость тоже может оскорбить хозяина, если ответит на приглашение отказом.

Гостеприимство — одна из основ азербайджанской культуры, встречать гостей здесь принято с размахом. В прошлом каждый визит превращался в настоящий праздник: стелили ковры, молодежь пела песни, а женщины кидали пришедшему под ноги цветы. Теперь же царский прием оказывают лишь в деревнях, а в городах просто угощают восточными сладостями.

Wikimedia Commons, Gulustan

Традиции деторождения

Забота о здоровье будущего ребенка начинается с начала беременности. Считается, что женщина, которая готовится стать матерью, должна быть особенно обходительной с другими, спокойной, радостной. Она должна как можно чаще часто смотреть на красоту природы — созерцать цветы, небо, воду и т.д. Важным обрядом считается первое купание малыша, на котором мать, по традиции, не присутствует. Ребенка купают в соленой воде, это олицетворяет его будущую чистоту, красоту и смелость (если речь идет о мальчике).

Еще одним важным семейным торжеством является обряд наречения имени. В разных регионах Азербайджана он проводится в разное время — на седьмой или на десятый день после рождения. Но суть его сохраняется веками. В доме накрывается богатая трапеза и приглашается много народа — родственники, соседи, в деревнях в гостях собираются практически все односельчане. Но начинается все не с яств, а со специальной сценки. Справа от ребенка читается азан (так называется исламский призыв к молитве), а слева — икама (ежедневный намаз). После этого ребенку нарекается имя, которое по обычаю выбирается из Корана.

С появлением первого зуба родня собирается на трапезу, на которой подается семь блюд, приготовленных из зерновых культур. Волосы малышу не стригут до годовалого возраста. В год ему первый раз остригают волосы, которые, наряду с первыми остриженными ногтями, по обычаю принято хранить в доме родителей.

Хватит девочек!

По традиции, в азербайджанских семьях всегда выше ценились дети мужского пола. Еще во время свадьбы невесте при входе в дом мужа давали подержать на руки младенца-мальчика, чтобы в новой семье в первую очередь родился именно мальчик. В народе существует пожелание о рождении семерых сыновей и одной дочери. Человек, первым сообщивший отцу и дедушке о рождении сына и внука, получал от них подарок.

А вот к родившимся девочкам отношение было равнодушное. И, если в семье рождалось подряд несколько девочек, это считалось чуть ли не несчастьем. Их называли именами, которые в переводе означали одно и то же — хватит, отпусти, достаточно девочек!

4. Время для чайханы

Чай для азербайджанцев — святое. В местных чаевнях по вечерам собирается народ, чтобы обсудить последние новости и пообщаться с соседями. Традиционно к чаю подают варенье и сладости, а сам напиток наливают в армуд

— специальный стакан грушевидной формы, дольше сохраняющий тепло.

В Азербайджане существует интересная свадебная традиция, связанная с чаепитием. Если мужчина приходит свататься в дом будущей невесты и получает согласие от ее родителей, глава семьи демонстративно кладет в чай сахар. Если же за всю процедуру сватовства чай так и не подсластили, значит, свадьбе не бывать.

Что еще почитать по теме:

- Фантастика, да и только: удивительные места Азербайджана

- Роботы на верблюдах, полиция на «бентли» и еще 7 удивительных фактов о Дубае

- 6 правил жизни турок, которые вас удивят

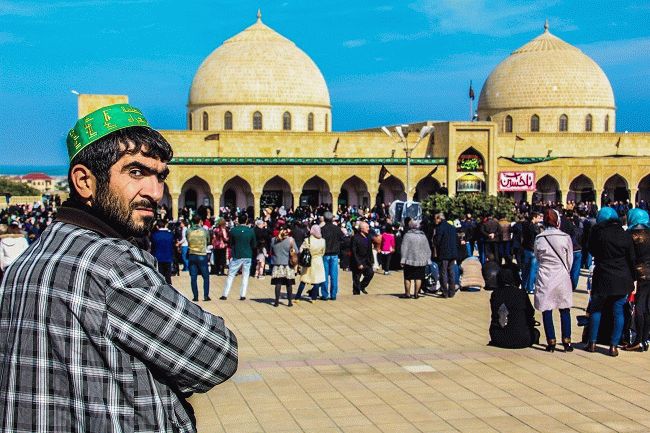

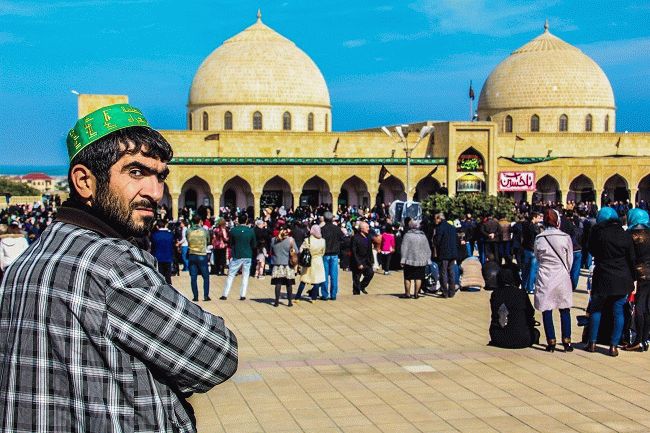

Праздник Новруз

У этого праздника нет однозначного перевода, его называют торжеством весны, обновления природы, новым годом и т.д. В отличие от традиционного Нового года, который страна встречает 1 января, отмечают его 21 марта, в день весеннего равноденствия. Но само празднование начинается заранее и включает в себя еще четыре предпраздничных дня.

Первый из них — Су Чершенбе, день обновления воды. По древним поверьям, в это день приходят в движение зимние стоячие воды, начинают таять снега в горах и несут с собой новую жизнь. По традиции, азербайджанцы встают с рассветом, приносят воду из источника, по которой скользнул первый луч солнца, окропляют ею друг друга, угощают сладостями.

Одлу Чершенбе — второй вторник, он посвящен Солнцу и его земному подобию — огню. В это день принято зажигать факелы по числу членов семьи, разводить костры, прыгать через огонь и верить, что все прошлые и будущие беды сгорят в нем без следа. Разжигать этот костер может только несовершеннолетний «чистый» мальчик. Гасить его, тем более водой, нельзя, огонь обязательно должен догореть сам, после чего пепел выносится на окраину поселка.

Далее следуют Торпаг Чершенбе (день земли) и Ахыр Чершенбе, непосредственно предшествующий Новрузу. Люди стараются отогнать печали, не сквернословить, делать добро, девушки традиционно гадают на предстоящий год.

День 21 марта является нерабочим, празднование начинается с рассветом. Повсюду происходят торжества, проводятся национальные игры и гуляния. Родственники ходят в гости с подарками, дети собирают сладости, и если не брать во внимание местные особенности (национальные лакомства и виды борьбы, катание на верблюдах и проч.) и отсутствие религиозного подтекста, то внешне все это напоминает христианское Рождество.

Човган

Човган

— один из древнейших видов спорта. Он включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а его история насчитывает более тысячи лет. Матчи по човгану являют собой захватывающее зрелище: две команды всадников на лошадях карабахской породы с помощью клюшки изо всех сил стараются загнать мяч в ворота противника.

В древности игра в човган была уделом юношей из аристократических семей. Считалось, что она помогает развивать ловкость, поэтому ее включали в программу подготовки к военной службе.

Wikimedia Commons, Gulustan

Традиционные азербайджанские блюда

Самыми распространенными блюдами, подаваемыми и к ежедневному, и к праздничному столу, в Азербайджане являются плов (аутентичное название «аш»), долма (мини-голубцы на виноградных листьях) и кабаб — множество разновидностей шашлыка. Особое место в национальной кухне занимают сладости, хлеб и пряные травы. Ислам запрещает употребление свинины, но это нисколько не обедняет самобытную национальную кухню, сложившуюся благодаря благодатному климату Закавказья, выходу к морю, развитому животноводству и земледелию и уникальному географическому расположению между Ближним Востоком и Европой.

Обряд помолвки

Церемония обручения тоже идет в два этапа:

- Малое обручение.

- Большое обручение.

На малое обручение приезжают сам жених с друзьями. Невеста же находится в компании двух, трех десятков подруг. Кольцо на палец девушки надевает официальный представитель жениха, также он покрывает голову девушки платком.

Потом он должен съесть половину любой сладости поданной со стороны невесты, а другую отдать жениху.

Как только церемония закончена, начинается девичник, подруги девушки осыпают ее поздравлениями и напутствиями, сидя за сладким праздничным столом. Малая помолвка проходит в течение месяца после сватовства.

Спустя пару месяцев проходит большое обручение. Это большое мероприятие требует тщательной подготовки, и приглашаются на него не только родные, но и друзья, соседи. Необходимые продукты для стола могут предоставить и родственники жениха. Не посылается лишь лук, считаясь плохой приметой символизирующей горечь в семейной жизни.

В качестве даров невесте преподносятся разные необходимые вещи:

Дары принято передавать на серебряных подносах, если они небольшие. Когда дарится крупногабаритные подарки, то они складываются в сундуки и перевязываются красной лентой.

От родных не дарятся лишь обувь, которую позже вручает свекровь лично.

Проведение торжества

Обручение является залогом того, что девушка и парень не будут более рассматривать кого-либо для роли своей второй половинки, пара будет сохранять друг другу верность.

Обязательной древней традицией считаются проводы невесты, они носят символический характер. Родственники жениха приезжают за невестой, при этом поют и танцуют.

Пока веселье идет, невеста сидит в комнате, дверь которой заперта на ключ.

Заполучить желанный ключ гости смогут лишь после того, как преподнесут подарок. Только после этого родители выводят свою дочь во двор, перевязывают талию красной лентой, а на голову накидывают вуаль.

Во дворе в это время разжигается костер.

Далее следует череда традиционных действий:

- девушку водят вокруг костра три раза, таким образом заполучая тепло в семейный очаг;

- в след невесте обязательно нужно бросить небольшой камушек, чтобы дом был надежной крепостью;

- под ноги капается несколько капель чистой воды, это действие отгоняет слезы и беды от семьи;

- у порога дома жениха кладется новая тарелка, которую молодая супруга должна разбить своим каблучком на счастье;

- чтобы в семье родился первым мальчик, девушке на руки дают крепкого малыша из родни жениха;

- далее при невесте режут барана, его же кровью девушке мажут лоб и край платья;

- свекровь должна погладить невестку по голове в знак мира и согласия между ними;

- для богатой жизни невесту посыпают рисом и конфетами.

Девушка покидает свой дом в сопровождении женщин, которые представляют сторону жениха.

Одна из женщин обязательно держит в руках зеркало, которое по древним верованиям защищает от нечистой силы. Другая женщина держит зажжённую свечу или лампу. Роль огонька также символизирует защиту от нечистой силы и дурного глаза.

Весь путь невесты к дому жениха сопровождается разными препятствиями со стороны ее подружек и соседей. Чтобы «расчистить» дорогу, родственники жениха платят выкуп. Также преградить путь может любой, кто того пожелает. Чаще всего именно молодежь требует выкуп за невесту. Откупается, как правило, отец новоиспечённого супруга.

Во время торжественной части звучит национальная музыка, которая продолжает играть до самого утра.

Как правило, азербайджанцы с самого детства знают все традиционные движения народного танца, которые с радостью демонстрируют во время веселья.

В комнате, в которой в дальнейшем будет жить девушка, на пороге вбивается гвоздь. Это делается для того, чтобы невеста в этом доме осталась навсегда и стала хозяйкой.

Поздравительная программа отличается особым колоритом. Тосты произносятся всегда в красивой форме и с глубоким смыслом. Более раскрепощенные гости предпочитают поздравлять молодых песней или танцем. Важно, чтобы после того, как нога девушки переступит порог дома жениха, ее обильно обсыпали сладостями.

Это своего рода наставление на то, чтоб жена для мужа всегда была милой и ласковой. Также родители жениха прикладывают к голове невестки кусочек хлеба.

Национальная одежда Азербайджанцев

Национальные костюмы азербайджанцев очень красивы и самобытны. Женские платья имеют изящный силуэт и покрой, подчеркивая гибкие станы азербайджанских красавиц. Они украшены замысловатой вышивкой, отделаны красивой «золотой» тесьмой.

Мужская одежда также очень своеобразна. Она подчеркивает их мужественность, не стесняет их стремительных движений.

Женскую одежду шили, в основном, из шелка и бархата, а мужскую из сукна и домашней кашемировой ткани.

Примечательный элемент костюма азербайджанцев — нижняя одежда. Она (и женская, и мужская) шилась из холщовой и хлопковой ткани. У богатых же красавиц — из шелка.

Женская одежда

Стиль костюма отражал семейное положение и возраст обладательницы. Костюм девушки заметно отличался от костюма замужней женщины. Наиболее ярко и нарядно одевались молодые женщины.

В состав женского костюма входили: верхняя рубашка, архалук, чепкен, леббаде, кьюлече, кьюрду, эшмек и бахари.

Рубашка застегивалась на шее одной пуговицей. Рукава верхней женской рубашки в основном были длинными, широкими и прямыми. Нижняя часть рубашки спереди обшивалась серебряными или золотыми монетами.

Поверх рубашки одевали чепкен (кафтан) который плотно прилегал к телу. С боковых сторон чепкен имел рукава, заканчивающиеся нарукавниками. Шили из велюра и различных блестящих тканей.

Архалук считается одним из наиболее распространенных видов одежды во всем Азербайджане. Он тоже имел подкладку и плотно прилегал к телу. Некоторые архалуки кроились широким и прямым кроем, а с боковых сторон имели разрезы. Покрои рукавов архалуков тоже отличались.

Леббаде (халаты) были стеганными и с подкладкой. Воротник леббаде был открытый, а в поясной части завязывался тесьмой. Рукава леббаде были короткие. Леббаде шили из велюра и разных блестящих тканей. Воротник, рукава и подолы обшивались тесьмой.

Эшмек — стеганная верхняя одежда. Внутренняя часть, воротник, рукава и подол эшмека обшивалась мехом.

Кьюрду — стеганная женская одежда с открытым воротом без рукавов. По бокам имеет разрезы. Кьюрду шили из велюра.

Бахари — стеганная женская одежда с подкладкой. Рукава прямые, до колен, воротник открытый. Бахари, в основном, сшивали из велюровой ткани. Воротник и подол и рукава обшивались разными тесьмой, кантами и цепочками.

Кьюлече — верхняя женская одежда до пояса, с гофрированным подолом. Длина, как правило, до колен, а рукава ниже локтей.

Туманы (юбки) которые носили женщины-азербайджанки, как правило, доходили до самого пола. Туман шили из шелковой или шерстяной ткани с различными узорами, состоящими из 12 кусков. Туманы бывали гофрированными или плиссированными и украшались помпонами, изготовленными из цветных шелковых или золотых нитей.

Поверх архалука или чепкена женщины носили золотой или позолоченный серебряный пояс. Наряду с ними были также широко распространены кожаные пояса с пришитыми серебряными монетами или с серебряной бляхой.

Женщины носили башмаки с вышитой поверхностью и сапоги с длинными голенищами.

Из женских головных уборов особо распространенными видами были тюбетейки, а также шелковые косынки. Выходя на улицу, девушки надевали чадру.

Различные украшения дополняли одежду и обогащали ее национальные особенности. Ювелиры изготовляли украшения из золота и серебра, драгоценных камней. Азербайджанские женщины очень любили украшения и умело пользовались ими. Полный комплект украшений, которыми пользовались женщины, назывался «имарет». В него входили разные головные и нагрудные украшения, кольца, серьги, пояса, браслеты.

Язык и религиозная конфессия

Азербайджанский язык имеет тюркское происхождение, на его становление, к тому же, оказали влияние арабский и персидский языки. Однако их язык имеет и другие фонетические связи – лингвисты находят сходство в нем с кумыкским и даже узбекским языками.

В настоящее время на азербайджанском говорят около 99% жителей страны. Поскольку этот же язык распространен на севере Ирана и Ирака – это сближает этносы и позволяет аккумулировать культурные связи.

Что же касается их литературного языка, то он сформировался полностью лишь после того, как эти территории были присоединены к России. Однако еще до российского периода истории, литературный язык азербайджанцев постепенно развивался в Ширване и южных регионах Азербайджана.

Что же касается религии, то в своем большинстве они – мусульмане. Почти 90% тех, кто исповедует в Азербайджане ислам, являются шиитами, однако проживают здесь и те, кто относит себя к суннитам. Это – еще одно проявление персидского влияния.

Современная вера азербайджанцев может быть очень разной, поскольку в стране наблюдается полная толерантность по отношению к вероисповеданию.

Здесь можно встретить и христиан, и последователей каких-либо других религий. Человек, проживающий на территории этой страны, имеет право сам выбирать, какому религиозному течению следовать, и воздействовать на его убеждения никто не вправе.

Похоронная церемония

Когда человек умирает, его кладут на юг, его тело покрывают черной тканью, которая является символом траура, а на грудь кладут зеркало. Местные жители считали, что в зеркале отражается не только внешний вид, но и внутренняя природа, то есть дух. Предполагается, что отражение человека в зеркале тоже имеет дух. Если поставить зеркало перед мертвым телом, отражение тела с духом возвращается в мертвое тело, так что оно не причиняет вреда живущим там людям. Обычай ставить зеркало на грудь на юго-западе страны по-другому описывают: зеркало защищает умершего, потому что дух уже покинул тело.

Конечно, за умершего много молятся. Если человека не удалось похоронить из-за смерти в конце дня, рядом с ним зажигается лампа. Родственники погибшего (не только женщины) будут с ним всю ночь.

Обычно, когда человек умирает, все: родственники, друзья, соседи устремляются к его дому. Тело нужно помыть, а если рядом есть мечеть, труп омывают там. Мытье именно в мечети не так важно. Затем на труп надевают белую одежду, которая длиннее в случае женского тела. Они оборачивают нижнюю часть одежды белой тканью, а затем покрывают все это белым покрывалом.

Мусульмане не используют гроб. Они несут труп на носилках или в открытом деревянном ящике. Обычно сыновья или братья умершего несут его на плечах или другие близкие родственники в случае их отсутствия. Женщины никогда не участвуют в похоронах. Они могут посетить могила только на следующий день, а не в день похорон.

Мулла читает молитвы Богу всю дорогу до кладбища и просит прощения у души умершего. Если возраст умершего меньше шести лет, молитва не совершается. Считается, что ребенок невиновен и его место уже занято. Рай, следовательно, нет причин молиться о спасении детской души.

Когда могилу засыпают землей, сын или брат умершего должны встать в сторону могилы, чтобы умерший не чувствовал одиночества.

Любой, кто прикоснется к трупу, должен совершить омовение после похорон. В машинах выключена музыка, даже в автобусах, проезжающих возле кладбища.

Траур продолжается после возвращения с похорон. Только в день погребения чай, сладости и халва даются людям. Халва изготавливается из муки, масла и сахара. Халву тоже можно приготовить на какие-то праздники.

На похороны никого не приглашают, они сами присоединяются. Похороны также проводятся на 3 и 7 день умершего. Мулла принимал участие во всех похоронах и вел поминальные молитвы.

На похоронах людям дарят не только халву, но и плов, и мясные блюда. В этот день проводится особый ритуал уборки: чистят одеяло и матрас умершего.

Каждую пятницу до 40-го дня каждый может пойти к усопшему за соболезнованиями и выпить чашку чая с халвой. До 40-го дня родственники умершего считают траурными днями. Никто не носит украшения; однако они носят черное платье. Мужчины не бреются. Родственники не собираются ни на какие фестивали вечеринок в течение этих 40 дней. Соседи тоже выключают громкую музыку. Даже обрученные родственники трупа должны ждать свадьбы год.[20]